イラストの基礎練習〜立体把握編その2〜

前回、イラストの地力をつけるための練習として

直方体と円柱の描き方について書きました。

今回はその続きとして、イラストを描く上でよく扱われる

球と平面の描き方について書こうと思います。

スポンサーリンク

球の描き方

まずは丸を描きましょう。たかが丸、されど丸です。

急いで描く必要はありません。ゆっくり描きましょう。

この時点で球と言い張ることもできるのですが、もっと球体っぽく見えるようにしましょう。

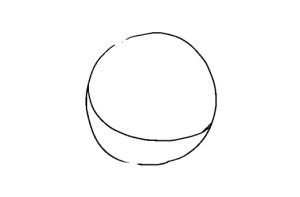

ガチャガチャのカプセルのように真ん中に線を入れましょう。まずは感覚で描いて構いません

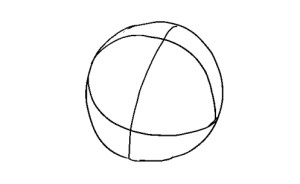

さらに先ほどの線と十字になるように線を引きましょう。

かなり立体っぽく見えてきたかと思います。

これはアタリを使った顔の描き方につながります。キャラの顔を描く練習だと思ってください。

平面の描き方

立体として認識しにくいかもしれませんが、平面そのものも立体です。

しかもかなり重要な意味を持つ立体だと覚えておいてください。

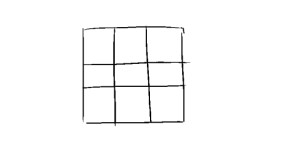

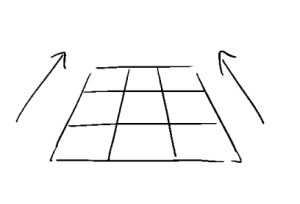

今回は縦と横に3分割された平面を扱います。

まずは真上から見た平面を描いてみてください。

…ここまでは簡単かと思います。

では別の紙に、ナナメ上から見た平面を描きましょう。

上を窄ませ、台形っぽく描くとそれらしくなります。

最初は台形っぽく描くとナナメ上から見た平面が描けるくらいの認識で構いません。

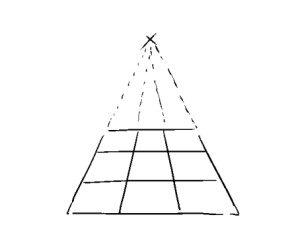

散々他のサイトで解説されていますが、これは一点透視とよばれる図法です。

先ほどの線をそれぞれ延長してみると1点で交わるので、一点透視と呼ばれます。

三点透視まで種類があるのですが、現段階では

本来平行な線が見る角度を変えることで平行じゃなくなる

と覚えておいてください。

立体を組み合わせよう

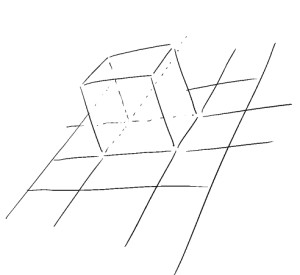

さて、前回の記事と合わせて平面上に直方体を描いてみましょう。

円柱などを描いてみるのも面白いかもしれません。

これを最終的に、キャラクターでもやるとパースが自然に身につきます。

キャラを地面に立たせた時、地面に違和感のない平面が描けるようになれば、

背景も、無機物も描けるようになります。もちろん最初からうまくはいかないでしょう。

毎日少しずつ、考えながら数をこなすことが重要です。

僕は30秒ドローイングに後から地面を描いて練習していました。

効果的な練習についてはまた後日記事にしたいと思ってます。

まとめ:球と平面を描けるように練習しよう

本日の更新は以上です。

基礎練習は面白くないかもしれませんが、続けていれば普段の練習できっと効果があると思います。

立体に強くなれば、割となんでも描けるようになります。本当に。

では、今日はここら辺で。

ディスカッション

コメント一覧

始めまして!

参考にさせていただいてます。

pixivで活動しているのですが、どうしても点数が伸びなくて、添削スレに持っていったら立体把握を覚えろと言われました。ここで勉強させていただいてます。

ですがここから質問なんですが、パース線に沿わない円柱ってどう書けばいいのでしょうか?例えば地面に対して45度傾いた円柱ってパース線を見ていても正しく描けないような気がするのですが‥‥。

>> あめ さん

コメントありがとうございます!初めまして

なるほど、基礎の練習は大事ですよね。

質問ですが、正しく描くには傾いた円柱が接地している地面のパースを描く必要があります。

自分はなんとなく違和感がないように修正しつつという感じですが、正解が知りたいならもう一つ別のパース線を描いて見ましょう

オドシ